»Kommt, wir brechen auf. Dahin, wo alles besser ist.” - “Aber du weißt doch gar nicht, ob da wirklich etwas ist.« - »Natürlich weiß ich das.« - »Und was, wenn wir uns das alles nur ausgedacht haben?«

Aber dann brechen sie doch auf, drei Kinder am Strand einer vom Rest der Welt vergessenen Küste, wie es in Roland Schimmelpfennigs “Märchen von der kleinen Meerjungfrau” heißt.

Die drei stellen sich vor, was da weit draußen tief unter den Wellen sein könnte, eine leuchtende Stadt am Grund des Meeres, ihre Vorstellungskraft zieht sie dorthin, sie versinken in ihrer Geschichte, so tief, dass wir nicht mehr wissen, was erfunden ist und was erlebt, und noch tiefer, bis zu dem Punkt, wo das keine Rolle mehr spielt.

Sie erzählen uns von dieser Stadt am Meeresboden, von ihrem Zauber und der Ungleichheit, die dort herrscht und die seltsam an die Städte erinnert, die wir kennen, aber von wo aus sie das erzählen, ob noch vom Strand aus oder für immer vom Meeresboden, wissen wir nicht. Ich möchte mir vorstellen, dass sie wieder, oder immer noch, am Strand stehen.

Ich weiß nicht, ob Roland Schimmelpfennig gerne am Strand steht, als Leser seiner Texte bin ich jedenfalls oft am Meer. Nicht nur, weil immer wieder Menschen in seinen Stücken am Ufer stehen und auf das Wasser blicken, sondern weil sein Schreiben selbst das Gefühl erzeugt, am Strand zu sein.

Schimmelpfennig erzählt in Wellen, vor- und zurück, ein Vorwagen, Entwerfen, und wieder Verwerfen. Die eine Version einer Geschichte überrollt die nächste, verstärkt oder verschluckt sie oder bricht in sich zusammen – eine Brandung entsteht, ein Text mit einer fluiden Qualität, der den Anschein erweckt, er würde erst im Moment des Sprechens entstehen und könnte ebenso gut ganz anders sein – eine Welle in einem Meer von Möglichkeiten.

»Wo kommt denn jetzt plötzlich das Boot her?,« fragt eines der Kinder, als sich durch das Erzählen die Dünen auf einmal in Wellen verwandelt haben und sie sich mitten auf dem Meer wiederfinden - »Ich weiß nicht, wo ich plötzlich herkomme«, antwortet das Boot; und da möchte ich mich als Mensch gerne anschließen - ich weiß nicht, wo ich plötzlich herkomme! Ich entstehe, wundere mich über mein Entstanden-Sein und vergehe auch schon wieder, Sprache wie Wellenschaum, und darunter noch eine größere, tiefere Bewegung, eine Unterströmung wie bei Ebbe und Flut, die uns tief in Schimmelpfennigs Texte hineinzieht und uns an unerwarteten Orten wieder herausspült.

Das ist alles sehr komplex und einfach zugleich. Wer schon einmal einen Tag am Strand verbracht hat, weiß wovon ich spreche. Einfachheit: Nur Sand. Wind. Und Wasser. Wenige Dinge, die zugleich unendliche, staunenswerte Kombinationen ergeben.

Etwas, das Roland Schimmelpfennig gelingt: In der Einfachheit vielfältig zu sein, und in der Komplexität elementar zu bleiben.

Elementar bleiben heißt auch, bei aller Freude am Erfinden, die eine Realität, die Leben heißt, nicht auszuklammern. Denn Schimmelpfennig weiß, dass die Grenzen der Vorstellungskraft leichter herauszufordern sind als die Grenzen von Ländern. Und dass in unserer Welt viel zu viele Körper am Meeresboden liegen, weil sie eben das versucht haben. Schimmelpfennig entwirft nicht viele Varianten einer Geschichte, um von unserer Realität abzulenken, sondern vielmehr, um unsere Realität nicht als zwangsläufig, sondern als eine gestaltbare, veränderbare zu zeigen. - Um so zu schreiben, braucht es Robert Musils berühmten Möglichkeitssinn:

»Wer ihn besitzt,« schreibt Musil, »sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven; Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten.«

Roland Schimmelpfennig ist ein solcher Möglichkeitsmensch, vielleicht hat er seinen Möglichkeitssinn durch sein Schreiben geschärft, vielleicht hat er ihn sich auch nur durch sein Schreiben erhalten, aus der Zeit als er noch Profi war im »alles, was ebenso gut sein könnte« -Denken, aus seiner Zeit als Kind.

Auch das spürt man diesem Text an: Dass er geschrieben ist nicht aus dem Gedanken heraus, wie er für Kinder verständlich sein müsse, sondern in Kenntnis und Anerkennung dieser großen kindlichen Fähigkeit, mehrere Realitäten nebeneinander denken zu können.

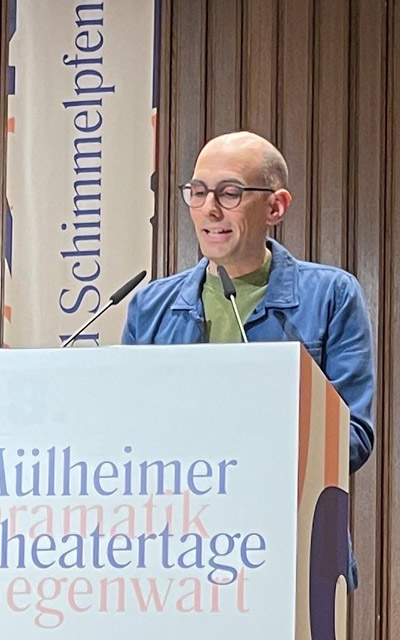

Roland Schimmelpfennig ist ein häufiger Gast in Mülheim, mit an die Zuverlässigkeit von Gezeiten erinnernder Regelmäßigkeit kehrt er zurück. Zum elften Mal ist er jetzt dabei, er hat schon den Stückepreis für Erwachsenes Publikum gewonnen und heute wird ihm der Kinderstückepreis verliehen. Für einen Text, der gemacht ist, unser aller Möglichkeitssinn zu wecken und zu stärken, denn die Kraft, sich eine andere Welt vorzustellen, hat diese Welt bitter nötig.

Dem Stück wünsche ich daher viele gute Inszenierungen und Begegnungen mit seinem Publikum, und dem Autor neben Tagen hinter dem Bildschirm und auf dunklen Probebühnen auch zwischendurch immer wieder schöne Tage draußen, vielleicht am Strand. Herzlichen Glückwunsch zum KinderStückePreis, Roland Schimmelpfennig!

zurück zum Journal